髄膜腫

(ずいまくしゅ)

脳腫瘍は、(脳実質)から発生する腫瘍と脳の外側(脳実質外)に発生する腫瘍に大きく2つに分けられます。脳実質より発生する中枢神経や細胞由来の腫瘍を神経上皮性腫瘍と言います。代表的な疾患は、神経膠腫(しんけいこうしゅ)です。脳実質の外側に発生する腫瘍の代表的な疾患が髄膜腫です。脳または脊髄に発生します。 髄膜腫は原発性脳腫瘍の中で最も一般的なタイプで、ほとんどが成人に好発し多くは良性です。腫瘍が多発する事は稀です (1-3%)。

1.髄膜腫とは?

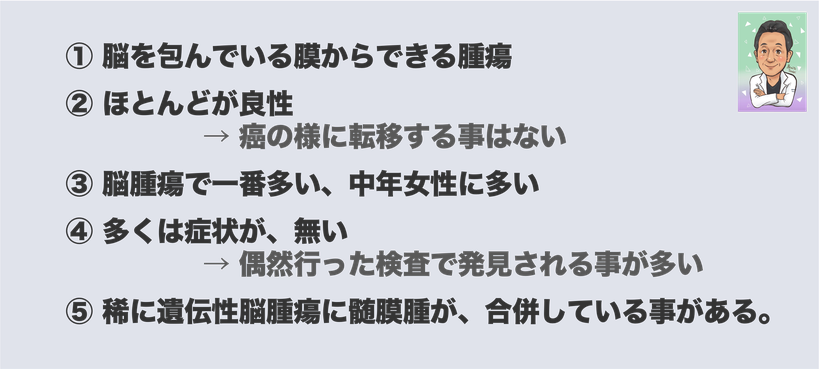

髄膜腫は、脳と脊髄を取り囲む膜である髄膜から発生する腫瘍です。 脳実質から発生する腫瘍ではありませんが、隣接する脳、神経、血管を圧迫または圧迫する可能性があるため、この脳腫瘍に含まれています. 髄膜腫は、頭部に形成される最も一般的なタイプの腫瘍です。ほとんどの髄膜腫は非常にゆっくり時間をかけて増殖します。多くの場合は、ある程度の大きさになるまで症状を引き起こしません。 しかし、時には圧迫している脳組織、神経、または血管への影響が深刻な障害を引き起こす可能性があります.髄膜腫は女性に多く発生し、高齢で発見されることが多いですが、どの年齢でも発生する可能性があります。ほとんどの髄膜腫はゆっくりと成長し、重大な徴候や症状がないことが多いため、必ずしも直ちに治療する必要はありません。外来で時間をかけて経過観察します。

脳腫瘍の中で最も多く認められる腫瘍です(約25%程度)。頭をぶつけたり、脳ドックでの検査で偶然発見され診断される事も少なくありません。

1)髄膜腫を簡単にわかりやすく說明すると

約80%〜90%は良性です。

2)髄膜腫の定義

くも膜表層細胞から発生した腫瘍です。この細胞が密集して存在するくも膜顆粒やくも膜絨毛が髄膜腫の発生墓地となります。硬膜に付着部をもつものが典型例であるが、時に硬膜に付着部を持たないものもある。

3)髄膜腫の頻度

原発性脳腫瘍の約26%です。年間に人口10万人に対して3人に発生します。女性に多く認められます。

4)髄膜腫の分類

大きくは、症状の有無で症候性と無症候性に分けます。次いで、腫瘍は発生した部位によって分類をします。手術により摘出した腫瘍の病理診断(病理診断医が顕微鏡を用い診断)により分類をします。また、この病理診断による組織学的異型性の程度による(腫瘍細胞が類似しない程度や配列の乱れなど)、良性型・悪性型の分類があります。手術所見の性状によっても分類をします。

例)症候性/大脳円蓋部/髄膜皮型/良性/平滑型の髄膜腫

5)髄膜腫の好発年齢と性別

基本的には、成人の腫瘍で、50%以上は50歳から69歳に好発します。69歳までは、加齢とともに頻度は増加します。女性が男性よりも2倍以上多いです。

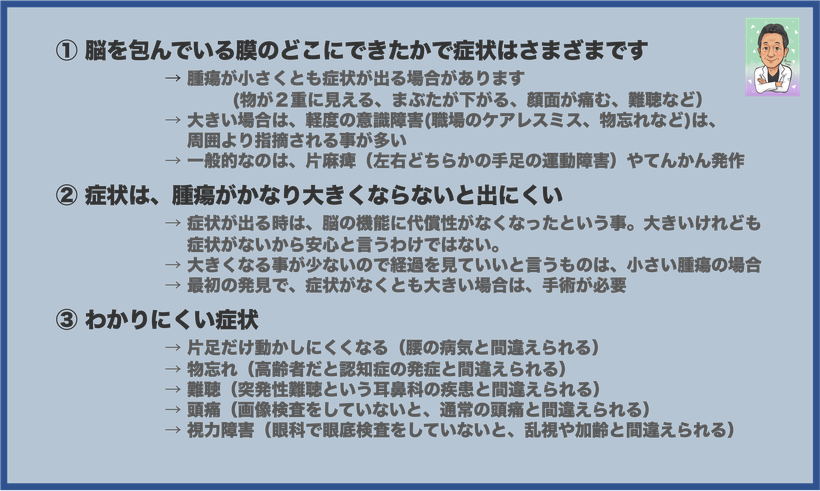

6)髄膜腫の症状

発生した髄膜腫の部位により異なります。一般的に共通すうのは、頭痛(頭蓋内圧亢進症状)、片麻痺や言語障害などの局所症状に癲癇(てんかん)が加わる事があります。場所や大きさによっては、脳神経症状が出現します(視力障害、複視、顔面感覚障害、難聴、嚥下障害など)。

小さい髄膜腫は、ほとんどが無症状(無症候性腫瘍)です。脳ドックなどで、偶然に髄膜腫を指摘されることもあります。しかし、髄膜腫が徐々に発育をして大きくなると、腫瘍近辺にある脳や脳神経を圧迫し始めます。ある程度の大きさになってくると、発生した部位や伸展方向により異なった様々な症状が出現します。

髄膜腫が大きくなることで、頭蓋骨中の圧が高くなり、頭痛、嘔吐、次第に視力障害や意識障害に進展する場合もあります。また、脳が腫瘍に直接圧迫されると、脳神経症状、片麻痺、歩行障害、てんかん発作等が認められます。

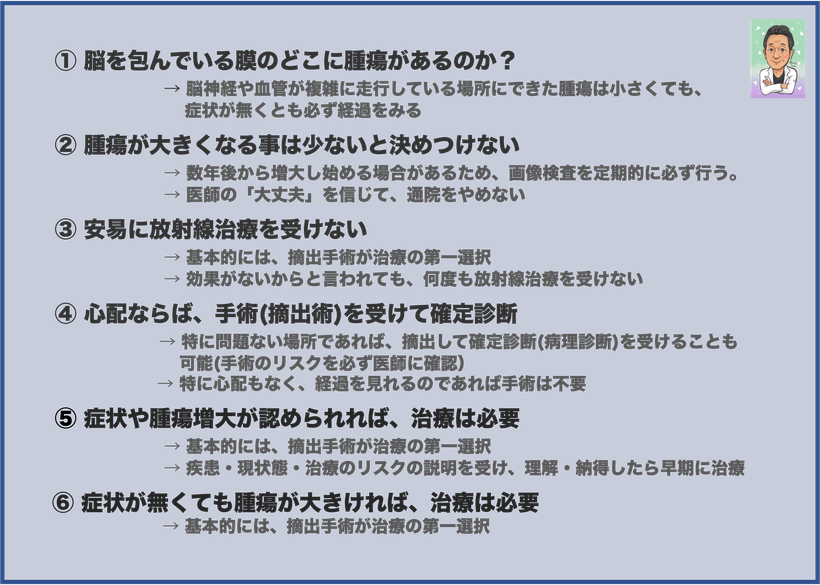

2.髄膜腫の治療を考える上で大切な事

髄膜腫のリスク

脳腫瘍という病名を說明されるとほとんどの患者さんが心配することでしょう。腫瘍が大きく変化していない髄膜腫、MRI画像で脳の表面のくも膜に浸潤している様な所見がない髄膜腫、MRI画像で脳浮腫が認められない髄膜腫、血管や脳神経を巻き込む事がない髄膜腫であれば、数多くの手術を執刀をしている脳外科医であれば、治療(髄膜腫)には、大きなリスクはないと考えて良いと思われます。

髄膜腫は大きくなる?

約5年間で髄膜腫の約40%前後は、大きくなると報告されています。1年間で約2〜3mm程度と言われています。悪性度が高い髄膜腫であれば、急激に増大する場合もあります。経過観察する場合は、半年〜1年毎にMRI検査をする位のが良いと思われます。半年毎に検査を行ない経時的変化がなければ、1年毎に行うのが一般的です。

また、5年間で約75%で髄膜腫は大きくなったとの報告もあります(もとの大きさの2割以上)。しかし、約半数で増大変化が停止しており、症状出現に至っていないと報告されています。髄膜腫の組織学的異型性が、良性であれば問題ありませんが、中間悪性や悪性の可能性があったり混在するような所見を持つ髄膜腫であれば全摘出可能な小さな時(早期)に全摘出した方が良い良いでしょう。しかし、MRI画像でこれらの組織学的異型性について診断する事ができないため、治療の判断(治療の介入)は難しいと言わざるを得ません。もし、中間悪性や悪性をと強く疑うMRI画像所見があると脳神経外科医が判断(画像診断)する場合には、治療を考慮するように勧められる事もあるでしょう。

3.治療が必要な髄膜腫(適応)

① 症状がある

② 症状は無いが、腫瘍の大きさに変化がある

③ 血管や脳神経の近くにあり、大きくなると治療が難しくなると思われる

④ 良性と明確に思われる画像所見ではない

⑤ 3cm以上(放射線治療が3cm以内の腫瘍が基準となっているため)。

▶ 日本脳ドック学会の「脳ドックガイドライン」やアメリカ国内を代表するがんセンターで作成されているガイドライン策定組織(NCCN; National Comprehensive Cancer Network)では、視神経近傍の髄膜腫については積極的な手術による摘出が勧められています。

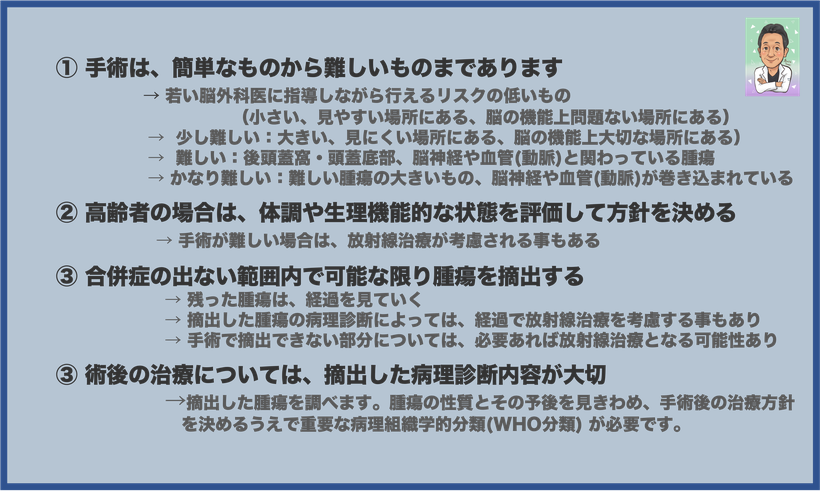

4. 髄膜腫の治療方法

髄膜腫は、内服薬では治療できません。治療は、(1)手術による摘出 (2)放射線治療 になります。どちらにしても、合併症のリスクが考慮されたバランスの中で再発しない治療もしくは症状が出現しない治療を受ける事が、患者さんには重要です。

髄膜腫の治療について

髄膜腫の主な治療方法は、外科的手術(腫瘍摘出術)です。基本的には、外科的な腫瘍摘出を勧めています(組織診断も行えます)。摘出難度や合併症のリスクは、発生した部位や大きさ、脳への浸潤等によって異なります。治療が必要と決めるのは、手術適応(症状の有無や腫瘍の大きさの経時的変化の有無など)や自分の希望や心配する事などを脳腫瘍の治療経験の多い脳外科医に相談してからでも遅くはありません。

5.髄膜腫の原因について

原因は未だにはっきりしていません。1990年代に髄膜腫の半数程度で染色体第22番長腕22pやRNAポリメラーゼという遺伝子の異常と関係しているなど報告されてもいますが、決定的ではありませんでした。ここ最近では、腫瘍細胞内のDNDの塩基配列を自動的に読み取り解析する装置(次世代シーケンサー)の開発と発展により多くの遺伝子に関する論文が散見される様になりました。すべての髄膜腫の発生原因までにたどり着くまでには、時間がかかるかもしれませんが、髄膜腫の治療の選択や予後、一部の髄膜腫に関しては詳細な情報が少しづつ得られる可能性があります。